- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年8月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

第17話・個別技術の効果的活用法について(3)~東京農業大学・對馬先生の「ヘソディムの話」

第15話・第16話に引き続き、今回もおとり植物による根こぶ病菌密度低減効果について考えていきます。

● おとり植物で発病度が減らないもう一つの理由

以前、「おとり植物を何年か使っているが発病が減らない」というお話しを聞いたことがあります。

この原因はひとつではないと思いますが、明らかなことがあります。

それは、おとり植物によって仮に発病度が90から80、あるいは80から40と減ったとしても、おとり植物だけに頼るのでは、その防除効果が来年も引き続き発揮されるとは限らないことです。

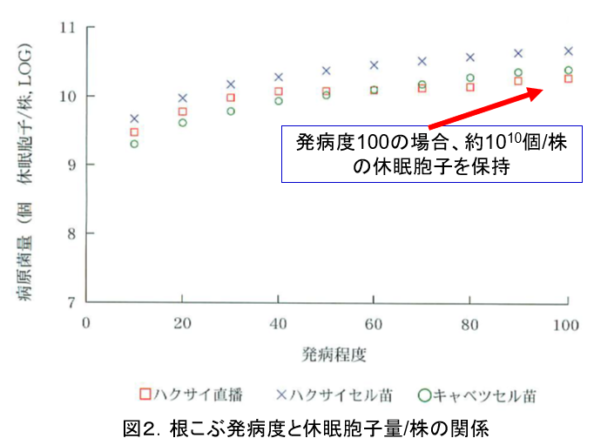

図2は、発病度と根こぶ内の休眠胞子数の関係を示したものです。

実際に発病した圃場からハクサイ、キャベツの根こぶを回収して、根こぶ内の休眠胞子数を数えました。この結果、たとえば、おとり植物により発病度が40まで下がったとしても、その圃場には、発病株あたり平均約1010/g(土)保持していることがわかります。発病度100の場合よりやや少ないものの、ほとんど変わらないことがわかります。仮に発病度40の圃場の発病株数は発病度100の圃場の約4割と考えると、圃場内には多くの休眠胞子がばらまかれることが想像できると思います。せっかくおとり植物で発病を下げたとしても、そのまま何もしなければ、ばらまかれた圃場内の根こぶ菌量で次年度に十分発病することを示唆しています。特に発病助長的な圃場の場合は、おとり植物の効果を打ち消すことになります。

この点についてはモデルを使って発病度を推定することができます。

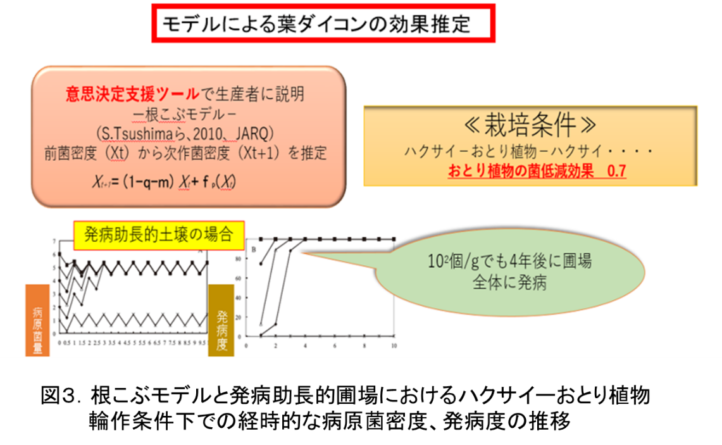

図3は、開発した根こぶモデル(Tsushimaら、2010)を使って、発病助長的な圃場において、ハクサイーおとり植物の輪作を10年間続けた場合の土壌中の根こぶ病菌密度(左下図)と発病度(右下図)の推移を推定したものです。根こぶ病菌はおとり植物で一時的に減るのですが、発病株からの供給により再び増加するのが分かります。残念ながらおとり植物単独では、根こぶ病菌の低減効果がないことが考えられます。

● おとり植物をうまく使う方法

以上のように、とくに発病助長的な圃場では、おとり植物だけで圃場の菌密度を減らして発病度も減らすのは難しいことが分かります。

それでは、どのようにおとり植物を使うと良いのでしょうか。

重要なことは、おとり植物と使う際に、土中に残った根こぶ菌で根こぶができないようにすることです。つまり、農薬などを用いて根こぶ病の発病をできるだけ抑制することです。モデルを使うまでもなく、発病が抑制されていれば、土壌中の根こぶ病菌密度は「おとり植物」で年々減少していくことになります。うまくいけば、発病が極端に少なくなった場合には、農薬の使用回数を減らし、おとり植物だけで効果を持続することができるのではないでしょうか。

「おとり植物」のまとめ

「おとり植物」は、少なくとも1950年代には報告されたもので(Macfarlane、1952)、古くからある技術ということになると思います。同様に、土壌病害の防除に効果があるものとして、多くの有機資材、生物資材、土壌理化学性などが報告されています。しかしこれらの技術は、農薬のように常に高い防除効果を示すとは言えないため、必ずしも現在使われていないものも多いのではないかと思います。へソディムではそれらの既存の技術を、圃場の状況に応じてうまく活用したいと考えています。

そのためには、「試したがダメだった」ではなく、「○○の状況(圃場)なら使えるかもしれない」とか、「××防除技術と組み合わせるなら使えるかもしれない」など、諦めずに仮説を立てて、現場で検証してヘソディムを活用していただけたらと思っています。

参考文献(第15話~17話)

1. ヘソディムマニュアル、2013年、農業環境技術研究所発行

2. ヘソディムマニュアル、2016年、農業環境技術研究所発行

3. Murakami, H., S. Tsushima, T. Akimoto, K. Murakami, I. Goto, and Y. shishido. 2000.

4. Effects of growing leafy daikon(Raphanus sativus) on population of Plasmodipphora brassicae (clubroot). Plant Pathology 49,584-589.

5. アブラナ科野菜根こぶ病総合防除マニュアル (2003) .東北農業研究センター

6. Tsushima, S., H. Murakami, T. Akimoto, M. Katahira, Y. Kuroyanagi, Y. Shishido. 2010. A practical estimating method of the dose-response curve between inoculum density of Plasmodiophora brassicae and the disease severity for long-term IPM strategies. JARQ 44, 383-390.

7. Macfarlane I, 1952. Factors affecting the survival of Plasmodiophora brassicae In the soils and its assessment by a host test. Ann. Appl. Biol. 39, 239-56.

■執筆者プロフィール

東京農業大学生命科学部分子微生物学科植物共生微生物学研究室

教授 對馬誠也(つしま せいや)

1978年 北海道大学農学部農業生物学科卒業

1980年 北海道大学大学院修士課程 修了

1995年 博士号授与(北海道大学) 「イネもみ枯細菌病の生態と防除に関する研究」

1980年 農林水産省九州農業試験場病害第一研究室

1991年 農林水産省農業環境技術研究所微生物管理科

1995年 農林水産省東北農業試験場総合研究第3チーム

2000年 農林水産省農業環境技術研究所微生物管理科

2001年 独立行政法人農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター微生物分類研究室室長

2007年 独立行政法人農業環境技術研究所生物生態機能研究領域長

2009年 独立行政法人農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター長(2015年退職)

2015年 非営利活動法人活動法人圃場診断システム推進機構理事長

2017年 東京農業大学生命科学部分子微生物学科植物共生微生物学研究室 教授

現在に至る

![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header.png)

![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header_sp.png)