- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年8月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

第60話・ヘソディム事業の人材育成事業【菌類のトランプ『菌ジャカ』販売開始】~圃場診断システム推進機構・對馬理事長の「新土壌病害管理法 ヘソディムの話」

当法人は2022年から「HeSoDiM-AIアプリの販売・普及」を目的として「収益事業」を開始しました。第一弾としてヘソディム支援AIアプリ(商品名『HeSo+:ヘソプラス』)を販売してきましたが、この度、第二弾として、菌類のトランプ(商品名『菌ジャカ』)を販売することにしましたので紹介します。なお、この事業は「HeSoDiM-AIアプリの販売・普及」の一つとして行うもので人材育成事業と位置付けています。

1.『遊びながら学ぶ、自然・農の不思議』

『菌ジャカ』は、自然界に生息する個性豊かな“菌類”たちについて、トランプ形式で楽しく学べる、まったく新しいカードゲームです。子どもから大人まで、遊びながら微生物の世界に親しむことができ、自然や農業への関心を育てるきっかけとなると考え作製しました。

収録されている菌類は、それぞれ生態や特徴が異なる15属(近縁種のグループ)に分かれ、トランプ遊びの中でいつの間にか名前と菌類の形(分生子等)を覚えることができます。

菌ジャカは、微生物への理解を通して環境とのつながりを学び、将来農業や科学に携わる人材の育成に役立つと考えています。また、教育現場や地域活動、家庭での学びの時間にも、本商品を使っていただけたらと思っています。

2.開発者

開発者は当NPO会員の佐藤豊三氏です。佐藤会員は菌類の専門家で、すでにNPO法人のHP上で長い間、ブログ(「ヘソディム文庫」と称す)で「菌を知らば百戦危うからず」と題して「菌類」の連載をしています。佐藤会員の経歴、菌類のお話についてはそちらをぜひご覧いただけたらと思います。なお、後述の「遊び方」は佐藤会員が商品用に考え記述したものを基に、本コラムでの解説のために對馬が図等を追加しています。

●「菌を知らば百戦危うからず」のサイト>> https://www.hesodim.or.jp/satoh/

3.発行者

発行者は特定非営利活動法人(NPO法人)圃場診断システム推進機構(理事長:對馬誠也)です。改めて当NPO法人を紹介します。

私たちは、研究者・技術者が中心となって設立した団体です。主に「研究成果の社会実装」と「研究成果を活用する人材育成」を目指して活動しています。その関係で、会員である研究者・技術者の方には日頃から「成果を事業化できそうなものはないでしょうか」ということを聞いてきました。その中から、今回、佐藤会員より「菌類のトランプ」を考えていると提案があり約1年かけて製品化したのが「菌ジャカ」です。

研究者集団ですが、原価や利益のことも考えて希望小売価格を定めました。また、それに関連して事務、会計関係の整備も行っています。研究者集団が、賛助会員(企業)の方や専門家の助言を受けながら、研究成果等を商品化して販売することで、少しでも社会に経験、知識等を還元できるようになったことはNPO法人としてとても意義があると考えています。

この事業化が他の会員の刺激にもなり、さらに多くの事業が生まれることを期待したいと考えています。なお、『菌ジャカ』の販売による収益は、研究成果の社会実装活動、環境教育や農業支援活動に役立てられます。

4.遊び方

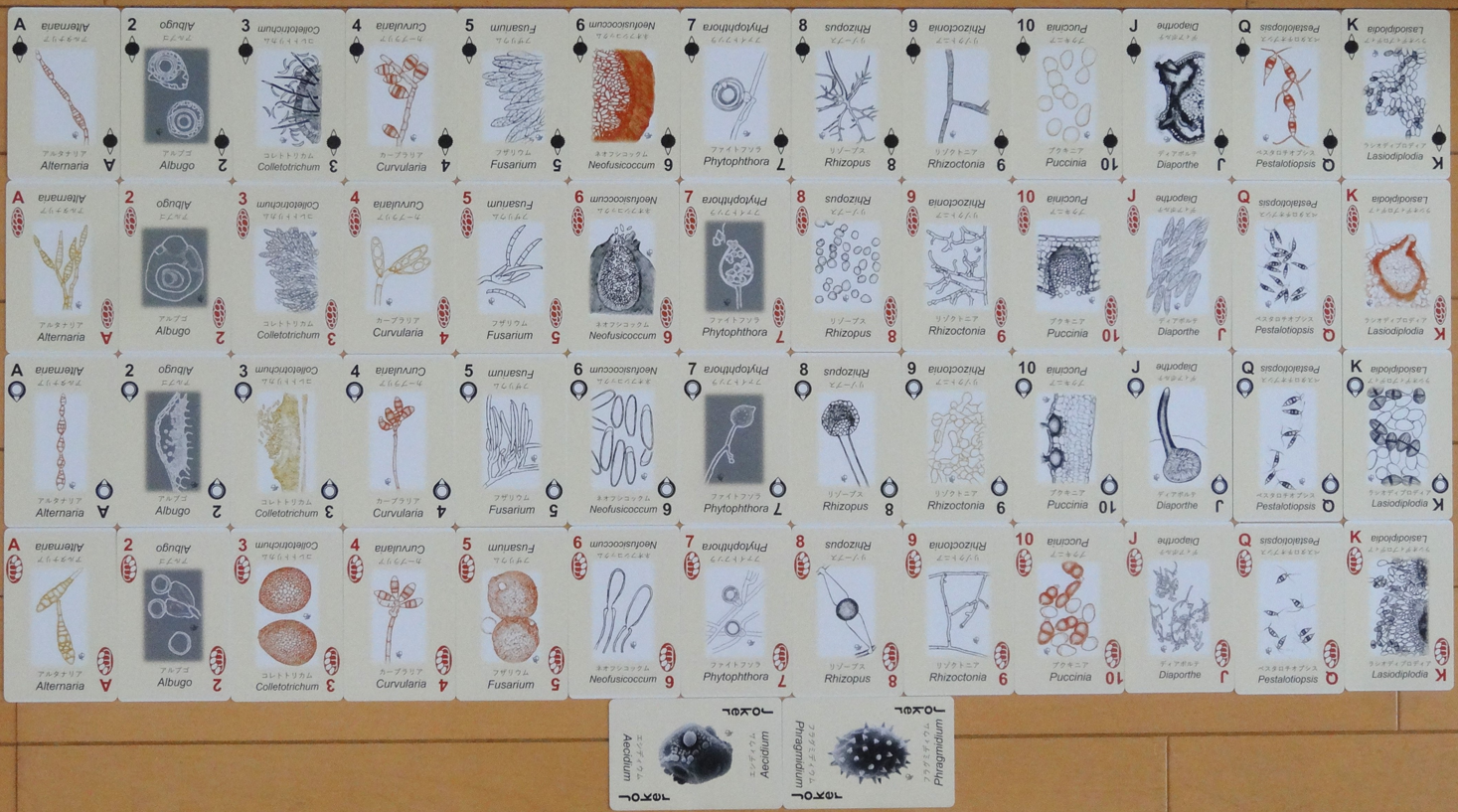

このカードは、主に農研機構の農業生物資源ジーンバンク事業で公開している写真をもとに、植物病原菌類(カビの仲間)の15属(属=近縁種から成る分類群)を描いた図を印刷したものです(図1)。

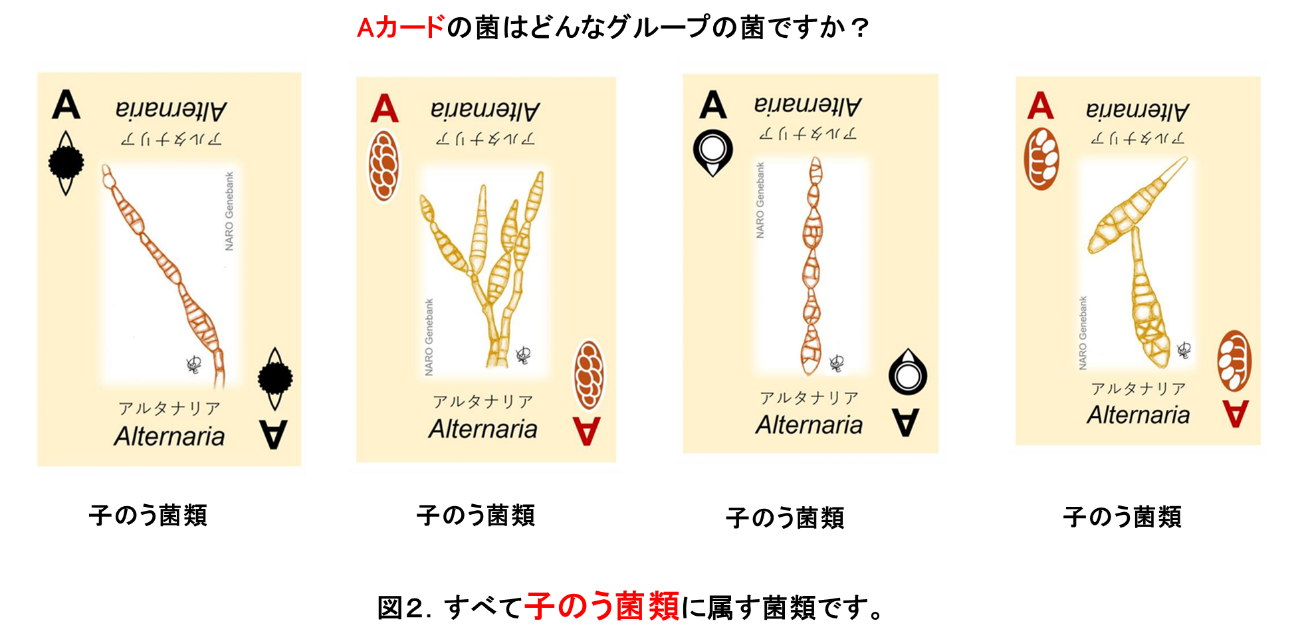

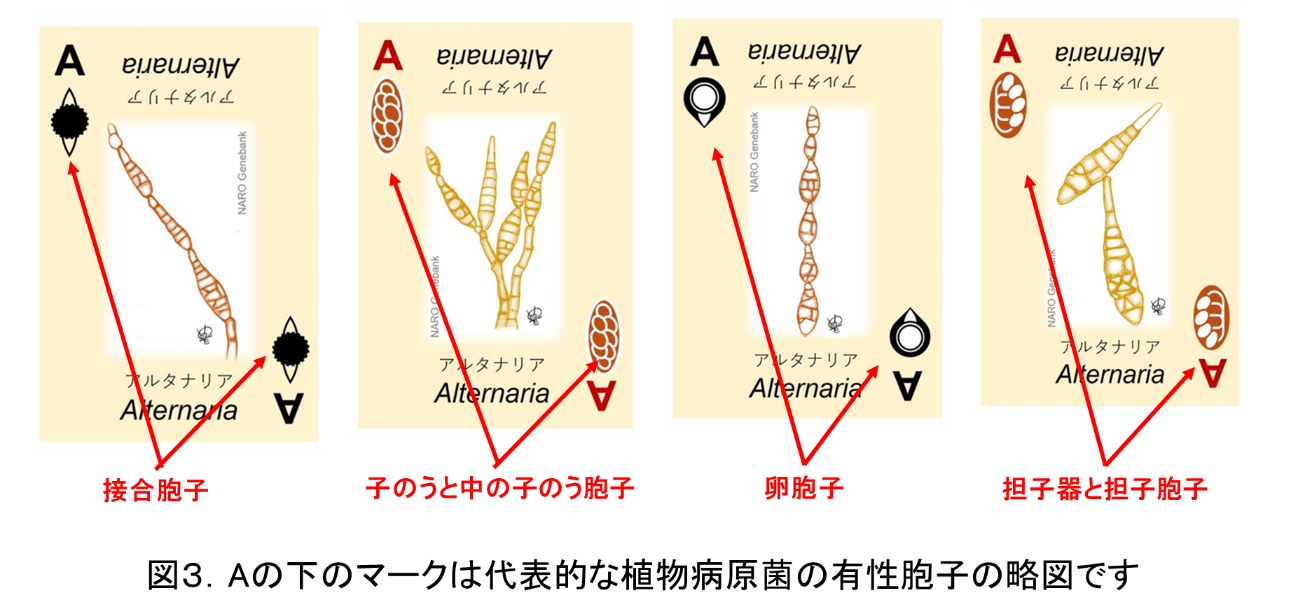

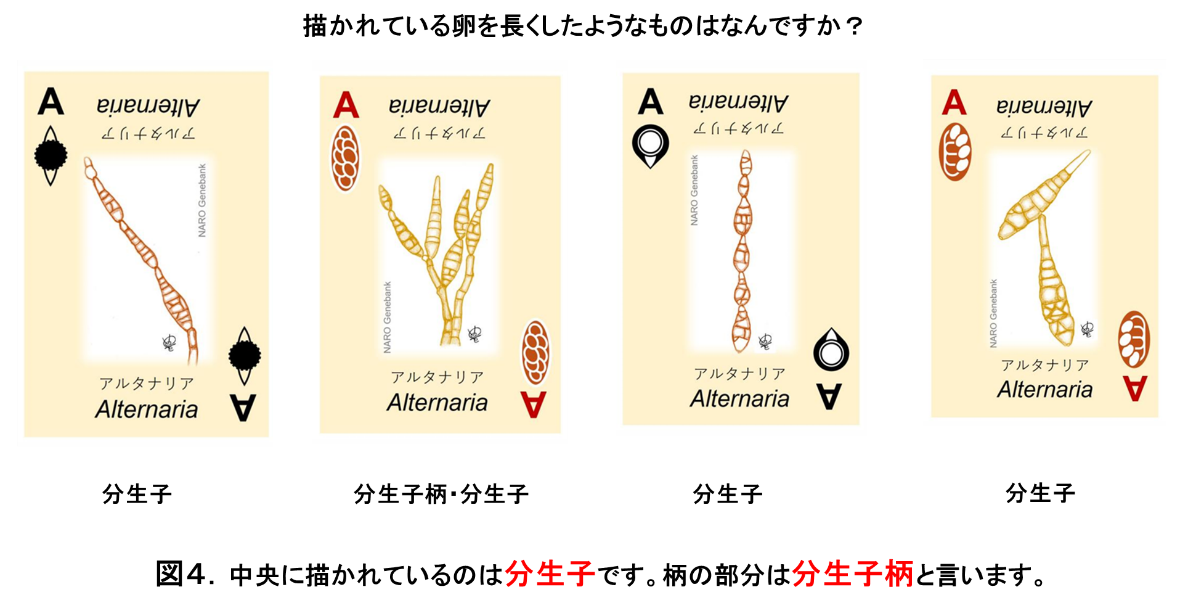

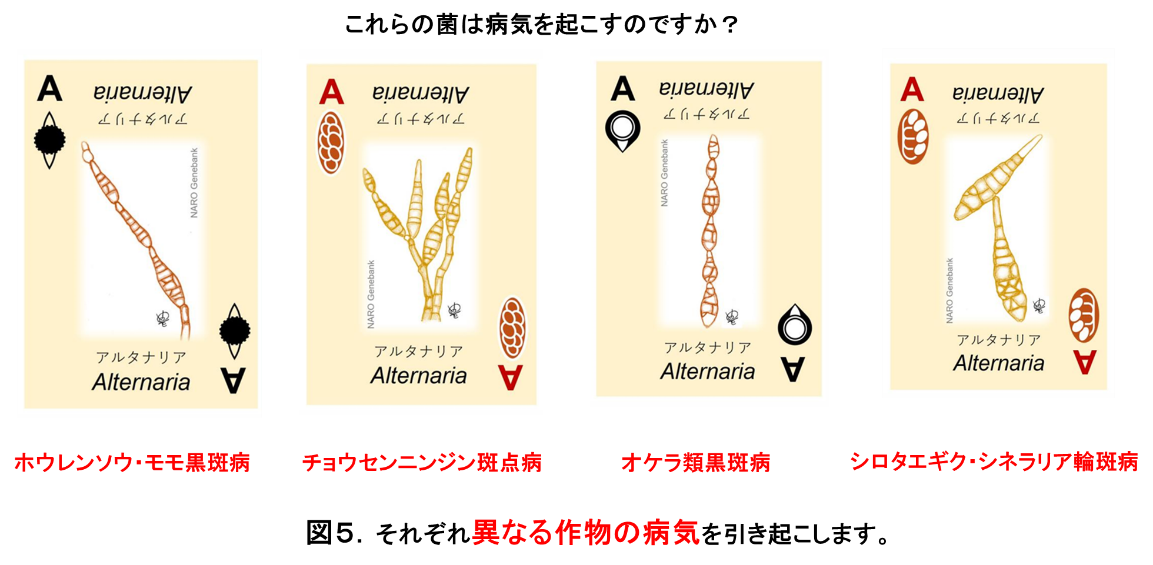

同じアルファベット(A、J、Q、K)や数字(2~13)がふられた4種類のカードに同じ属の図が刷ってあり、その属名と読み仮名が示してあります(図2)。また、トランプの♡、♢、♤、♧の代わりに菌類の子のう胞子、担子胞子、接合胞子、卵胞子の略図が配してあります(図3)。カードの中央には菌の特徴を示す分生子等が描かれています(図4)。このように、菌ジャカは菌類イラストのカードになっています。加えて、これらはすべて作物の病原菌です(図5)。カード毎の種名とその読み・描かれている器官・それが起こす主な病害などの一覧表をHP上でダウンロードできるようにする予定です(現在、HP作成中)。

トランプと同じように遊べますが、特に「神経衰弱」を繰り返すといつの間にか菌類の形と属名を覚えられます(「菌ジャカ」は「菌形推ジャックカード」の略)。また、2人で持ち札を同時に出し、先に相手の札の属名を言った方が相手の札を獲得できる、といった対戦もできます。このゲームでは、菌類の図と属名をセットで覚えている方が断然有利です。その他、例えば、各札の種が寄生できる作物・植物の数により、プレイ仲間で全札に強度を設定し、カードの争奪戦を行うこともできます。

5.最後に

佐藤会員によれば、第2弾、第3弾発売の要望が多ければ、今回とは別の属をセットにしてリリースする企画があるとのことです。

なお、このカードに載っているColletotrichum, Diaporthe, Lasiodiplodia属菌のエピソードが「菌を知らば百戦危うからず(https://www.hesodim.or.jp/satoh/)」で無料公開されています。ぜひご覧ください。

● 図1.「菌ジャガ」

4種×13枚=52枚とジョーカー2枚の計54枚からなる菌類のトランプです

■執筆者プロフィール

特定非営利活動法人 圃場診断システム推進機構

理事長 對馬誠也(つしま せいや)

1978年 北海道大学農学部農業生物学科卒業

1980年 北海道大学大学院修士課程 修了

1995年 博士号授与(北海道大学) 「イネもみ枯細菌病の生態と防除に関する研究」

1980年 農林水産省九州農業試験場病害第一研究室

1991年 農林水産省農業環境技術研究所微生物管理科

1995年 農林水産省東北農業試験場総合研究第3チーム

2000年 農林水産省農業環境技術研究所微生物管理科

2001年 独立行政法人農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター微生物分類研究室室長

2007年 独立行政法人農業環境技術研究所生物生態機能研究領域長

2009年 独立行政法人農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター長(2015年退職)

2015年 非営利活動法人活動法人圃場診断システム推進機構理事長

2017年 東京農業大学生命科学部分子微生物学科植物共生微生物学研究室 教授(2022年退職)

2022年 NPO法人圃場システム推進機構内にHeSoDiM-AI普及推進協議会を設立(代表)

現在に至る

![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header.png)

![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header_sp.png)