- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年4月

- 2025年2月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

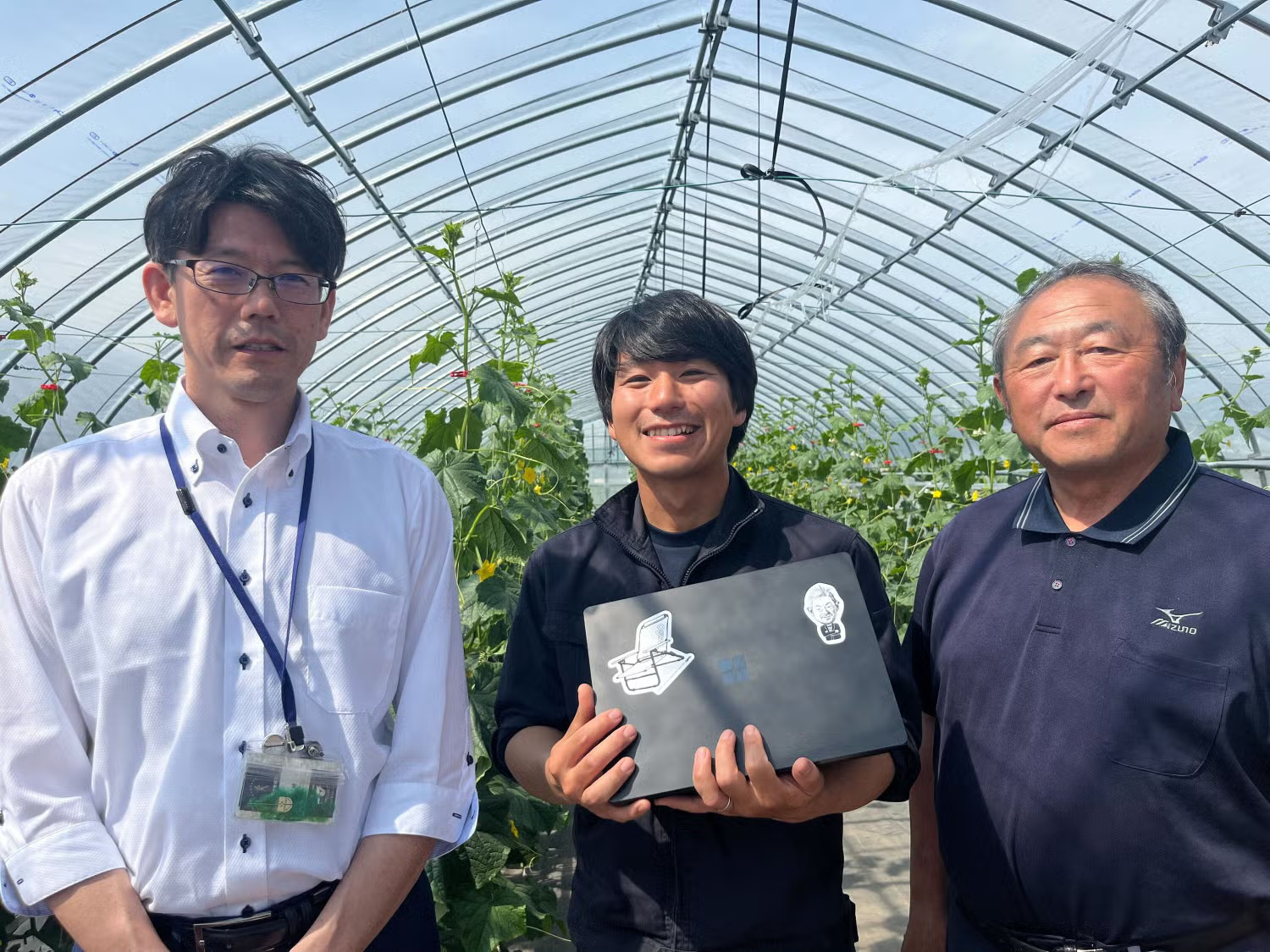

“30年超売れ続けるトマトジュース”を未来へつなぐ。データを活用したマニュアル整備に挑む、北海道鷹栖町の取り組み

正会員のテラスマイル株式会社は、農作業の記録や作物の育成状況など、農業に関するあらゆるデータを活用し、それを「見える化」することで農業の生産性向上をサポートしています。

そんなテラスマイルが提供する、経営管理クラウドサービス「RightARM(ライトアーム)」を活用している方々との対談を通じて、農業現場の現状や、農業における経営課題がどのように解決されてきたかをお伝えします。

町の特産品である“30年超売れ続けるトマトジュース”を、未来に残したいーー。

北海道鷹栖町の特産トマト「オオカミの桃」は、1986年の発売以来トマトジュースとして全国の病院や消費者に親しまれ、これまでに60万本以上が出荷される人気商品となっています。

しかし近年、原料となるトマトの生産量が、最盛期の4分の1まで減少。生産者の高齢化や後継者不足に加え、栽培が難しく収益性が低いという課題から、新規就農者が手を出しづらい状況が続いています。

この特産品を何とか未来につなげるべく、鷹栖町は2024年にテラスマイルの提供する経営管理クラウドサービス「RightARM(ライトアーム)」を導入。町・農業者・企業が一体となり、勘や経験に頼らない“見える農業”への転換を図るとともに、オオカミの桃の持続的な生産体制の確立を目指しています。

今回は、プロジェクトの背景や1年目の成果、今後の展望について、テラスマイルCEO・生駒祐一氏とともに紹介します。

全国で愛される特産品が直面する生産者不足の危機

ーまず、鷹栖町にとってオオカミの桃はどのような存在なのでしょうか。

松木さま:「オオカミの桃」という名前ではありますが、実はトマトなんです。このオオカミの桃を使ったトマトジュースは、1980年代から鷹栖町が全国に向けて発信してきた自慢の特産品で、町民や消費者の方々にも長く愛されてきました。お米と並ぶ町の代表的な特産品で、「これだけは絶対になくしてはいけない」という町民の強い思いがありますし、鷹栖ブランドの象徴ともいえる存在です。

生駒さま:オオカミの桃は、実際によく売れています。30年超売れ続けており、全国的にも評判が良くて、病院の先生から「患者さんに飲ませたい」と言われるほど品質の高さが評価されています。町の想いと、世の中からの評価がしっかり一致している、価値のあるトマトジュースだと思います。

ーそんな人気商品でも、生産面では課題があるのですね。具体的にどのような課題があるのでしょうか。

松木さま: 一番大きいのは、やはり生産者の高齢化です。収益の安定しやすいお米にシフトする人も多くて、トマトを作る農家が年々減っているのが現状です。しかも「オオカミの桃」に使っているのは昔ながらの品種で、病気に弱く、栽培にも高い技術が求められます。「何としても守りたい」ものでありつつも、新しく農業を始めた人が気軽に手を出しづらいというジレンマを抱えています。

藤井さま:実際、私のような若手の農家からも「いいトマトだとは思うけど…」という声はよく聞きます。キュウリと比べても、収益が見劣りするというのもネックです。人手もかかるし、コストも高い。それならキュウリを選ぼうとなってしまうのが正直なところだと感じますね。

生駒さま:そういった現場の課題が重なって、「人気はあるのに、作る人がいない」という矛盾した状況が生まれてしまっています。そこで、何とかこの状況を打開できないかと考えたのが今回のプロジェクトです。

勘と経験の農業から脱却するため、RightARMを導入

ー町としてデータ活用していくことを決めた背景について教えてください。

松木さま:実は鷹栖町では2014年ごろから、有志の生産者と「見える化研究グループ」を立ち上げ、経験やノウハウを誰でも理解できるマニュアルにまとめようという動きがありました。ただ、当時は技術面や体制の面で課題が多く、思うように進みませんでした。

近年はセンサーやIoT機器など、データを収集するための手段は整ってきましたが、分析して現場で活用する部分は、町だけでは難しいと感じていました。

そんな中、ある研修でテラスマイルさんの「RightARM(ライトアーム)」という経営管理クラウドサービスを知り、農業経営や栽培の見える化を一気に進められる可能性を感じて、すぐに連絡を取ったのが今回の連携とプロジェクト開始のきっかけです。

ーテラスマイルとして、このプロジェクトには、どのような点に手応えを感じましたか。

生駒さま:実は、「これは絶対に面白くなる」と思える条件が、このプロジェクトには最初からそろっていました。

まず1つ目は、行政職員の方々の本気度です。松木さんをはじめ、町の皆さんが毎回ワーキンググループに参加して、農業者を自ら巻き込んでいく姿勢が素晴らしかったんです。行政が“支援する側”にとどまらず、共に汗をかいて伴走していくというスタンスに、とても力を感じました。

2つ目は、地域の基盤です。鷹栖町は子どもが多く、未来を担う人材がしっかり育つ土壌があります。こうした地域の循環があることは、農業の持続可能性にも良い影響を与えます。

そして3つ目は、生産者の存在です。藤井さんのように、Uターンで町に戻ってきて新たに就農された方が、データ活用にも前向きであるというのは非常に心強いことです。町と農業者が一体となって何とか状況を変えようとしているという、その前向きな空気が、このプロジェクトの成功を後押ししていると感じました。

「失敗=収入ゼロ」の不安を減らす農業の実現へ

ーオオカミの桃のプロジェクトは3年の予定で、1年目が終了したと聞きました。具体的にはどのような活動を行ったのでしょうか。

生駒さま:1年目となる昨年は、まずデータを活用するためのインフラ整備に力を注ぎました。環境を整えることが中心でしたね。2年目の今年は、いよいよ本格的なデータ活用のフェーズに入り、藤井さんともタッグを組みながら、トマトやキュウリの栽培データをRightARMに蓄積しました。さらにそのデータを分析して、栽培技術やノウハウの平準化を進めているところです。

ー具体的には、どのようなデータを収集しているのですか。

藤井さま:収穫量や養液のEC(電気伝導率)濃度など、かなり細かい情報を毎日測定しています。また、植物の生育状態を示す葉の長さや幅といった情報は週1回のペースで記録しています。

それらのデータを簡単に入力できるよう、Teamsのアプリを少しカスタマイズして、生産者がスマホなどから記録できるようにしました。その情報をRightARMと連携させて活用しています。

生駒さま:藤井さんが作ったTeamsでのフォーマットが、本当に素晴らしいのも、プロジェクトが順調な理由です。一般的な農業支援ソフトは入力項目が多くて大変なんですが、藤井さんは農業者の視点で、「現場で本当に必要な情報」に絞ったフォーマットを作ってくれたんです。だから他の農業者にも共感されやすく、データ収集のハードルがぐっと下がりました。

ーデータ収集を通じて、どのような変化がありましたか。

藤井さま:農家は基本的に個人事業なので、あまり他の人と情報共有する機会がありませんでした。でも今は、Teamsのチャットで「今週の生育調査ではこんな様子でした」と写真が送られてきたり、逆に「こんな虫がついてるんですけど、どうすればいいですか?」と相談があったりして、やりとりがすごく活発になりました。

行政の方やテラスマイルさん、普及員さんも入っているので、多方面からサポートがあるのも安心感がありますね。チームとして農業に取り組めるようになったのは大きな成果です。

ー新規就農者にとって、データにはどのような価値があると感じていますか。

藤井さま:データを一番必要としているのは、私のような新規就農者だと思います。私自身、就農してまだ4年目ですが、本当に最初は何もわかりませんでした。

たとえば、土を握ったときにどれくらい湿っていればいいのか、葉っぱがどのくらい茂っていたら剪定したほうがいいのか。そうした判断は、経験がないと難しいんです。ですが、そうした“感覚”や“経験”不足をデータで補うことができますし、データを使ってマニュアル化できれば、より再現性のある農業につながると感じています。

昔は「失敗して覚える」のが当たり前だったと思いますが、「失敗=収入がない」ことを意味します。そうしたリスクをできるだけ避け、継続的に農業に取り組んでいくためにも、データ活用やマニュアル整備を通じて、若い人でも安心して農業に踏み出せる環境を整えていきたいと思っています。

トマトだけでなく、お米などの作物への展開も見据える

ー現場で日々作物と向き合う中で、どのような未来を描いていますか。

藤井さま: 毎年「オオカミの桃」のトマトジュースを楽しみにしてくださる消費者の方がいて、「これは絶対に大事にしないと」と思うようになりました。この町で育てるからこそ意味のある野菜を、RightARMのようなデジタルツールを活用しながら、より良い品質で栽培していきたい。経営としても無理なく持続可能な形をつくり、若い人が安心して就農できる環境作りに貢献することが、今の自分にできる役割だと思っています。

ー町として描く農業の姿はどのようなものでしょうか。

松木さま: テラスマイルさんや藤井さんと進めているデータ駆動型の農業は、今はトマトやキュウリが中心ですが、将来的にはお米など他の作物にも展開したいです。町全体がデータ活用の基盤を整えることで、特に若い世代が「農業に挑戦したい」と思える環境を、町としても積極的に整えていきたいです。

ーこのプロジェクトで、テラスマイルとして果たしたい役割は何ですか。

生駒さま: たとえば、藤井さんのようにUターンで町に戻って就農された方が、農業を通じて地域の未来をつくっていく。そんな人生の転機に、私たちの知見やサービスが少しでも役立てれば、これ以上の喜びはありません。

また、町として農業のあり方を変えていこうという松木課長のような方が、将来的に地域の中枢を担うような立場になったとき、「あのときプロジェクトをやって良かった」と思ってもらえるよう全力を尽くします。

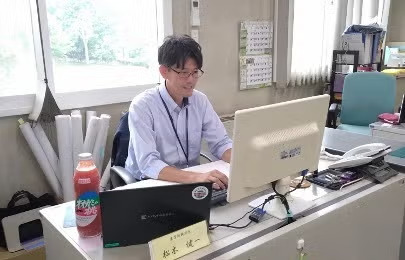

<北海道鷹栖町役場 産業振興課 課長 松木健一(まつきけんいち)>

2000年4月に北海道鷹栖町役場に入所し、町民課で国民健康保険や国民年金などの業務を3年間、健康福祉課で生活保護、障がい福祉、子育て支援、施設管理などの業務に6年従事。産業振興課でオオカミの桃トマトジュースの原料トマトの生産振興対策を始め、新規就農対策など農業全般の業務を16年間担当。

<北海道鷹栖町役場 産業振興課 デジタル農業推進担当 藤井勇輝(ふじいゆうき)>

鷹栖町出身、旭川農業高校から明治大学農学部、花野菜技術センターで1年間の研修ののち就農。自家経営は水稲14ha、オオカミの桃用トマト250坪。鷹栖町教育委員会でGIGA端末の導入普及に3年間携わり、同産業振興課の集落支援員としてデジタル農業推進担当を務める。

<テラスマイル株式会社 代表取締役 生駒祐一(いこま・ゆういち)>

(株)シーイーシーで13年間、医療・FAの新規事業を担当。その後グロービス経営大学院でのMBA修了の経験を活かし、大規模農業法人・宮崎太陽農園でミニトマト出荷の立上げプロジェクトを主導。データと予測技術を活用して3年間で農園を単年黒字化に導き、現在も農家として活動。2014年テラスマイルを創業。約4億以上の農業経営データを有し、省庁とも連携のうえ全国で50品目以上のあらゆる農作物の分析に携わっている。

テラスマイル株式会社

宮崎県に本社を構え、さまざまなデータ活用を通じた「儲かる農業」の実現を支援している。経営管理クラウドサービス「RightARM(ライトアーム)」により、農業を取り巻くあらゆるデータをクラウド上で⼀元化して分析し、収穫量の増加や市場評価の⾼い出荷時期といった経営判断に役⽴つ情報のアウトプットを⾏っている。

◾️公式ウェブサイト:https://terracemile.jp/

◾️RightARMについて:https://terracemile.jp/right-arm/

北海道鷹栖町役場

鷹栖町は中心部からJR旭川駅まで車で約25分、札幌市まで約120分という利便性の高さと、それでいて豊かな自然に囲まれた住みよい環境にあります。品質・収穫量とも道内屈指の稲作、付加価値の高いきゅうりの生産など、もともと良品質な農産物の供給地帯です。特産品はトマトジュース「オオカミの桃」です。

![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header.png)

![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header_sp.png)