- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年8月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

第59話・令和6年度食料農業農村白書にヘソディムが掲載されました~圃場診断システム推進機構・對馬理事長の「新土壌病害管理法 ヘソディムの話」

ヘソディムが、5月30日に公表された令和6年度食料農業農村白書に掲載されましたので報告します。

白書は、「食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第16条の規定に基づく令和6年度の食料・農業・農村の動向及び講じた施策について報告を行うもの」(農水省)です。その中の第一部「食料・農業・農村の動向」、特集3 「スマート農業技術の活用と今後の展望」、(1) 「スマート農業技術の活⽤の推進」において、事例としてヘソディムが紹介されました。今回は、その内容のご紹介と解説をします。

■ 事例【⼟壌消毒剤の使⽤低減に向け、AIを活⽤(⾹川県)】

(1) 環境にやさしい農業の推進のため⼟壌消毒剤の使⽤低減に向けた実証に挑戦

ここでは全文を掲載します。

〇「⾹川県⾼松市の⾹川県グリーン農業コンソーシアムでは、ブロッコリー等のアブラナ科野菜の⼟壌病害である根こぶ病に対し、AIを活⽤して発病リスクの評価を⾏うアプリ等の実証を令和4(2022)年から⾏っています。アプリは、同年4⽉から販売されており、全国での普及を⽬指しています。」

解説)2022年4月からこのアプリを販売しているのが、私たちNPO法人圃場診断システム推進機構内のHeSoDiM-AI普及推進協議会です。

現在のAIアプリ(HeSo+)の普及状況ですが、アカウント数で示すと、2022年度81件、2023年度108件、2024年度130件と着実に増加しています。販売当初は、プロジェクトの中核となっていた県の利用者が多かったのですが、徐々に民間企業や大学の利用者が増えています。今後、さらに多くの方々に利用していただけたらと考えています。

(2) AIを活⽤し発病リスク評価を実施

とても重要なことで、かつ基本的なことが書かれていると思いますので、原文の一部を掲載します。

〇「根こぶ病の防除については、⼀般的に防除暦に基づく⼟壌消毒剤の使⽤等が⾏われていますが、同コンソーシアムでは環境への負荷低減や安定的な⽣産のために、⼟壌の実態に応じた効率的かつ、効果的な防除が必要な状況にありました。」

解説)コンソーシアムの目標と課題が書かれています。へソディムで行う診断・評価・対策は、この連載でも紹介してきましたが、生産者や利用者の目的によって異なります。ヘソディムは様々なニーズに応じて自由に使っていただけたらと思います。

〇「⼟壌消毒剤の使⽤低減には、圃場単位で病害の発⽣のしやすさを診断し、対策⼿段を講ずる⼟壌病害管理法「HeSoDiM*(ヘソディム)」が有効です。」

解説)白書に初めて「ヘソディム」の単語が記載されました。その意義はとても大きいと考えますが、そのことを説明するために、これまでのヘソディムに関する国内の動き等を紹介します。

A) みどりの食料システム戦略本部決定(令和3年5月12日)

1)「化学農薬の使用量低減(リスク換算)に向けた技術革新」

2)「有機農業の取組面積拡大に向けた技術革新」

1)、2)の病中で、【2030-2040に期待される技術】として、「AI等を活用した土壌病害発病ポテンシャルの診断技術」が掲載されています。このタイトルはヘソディムプロジェクトの課題名で、「発ポテンシャル」はヘソディムの概念です。ヘソディムの考え方、個別技術(AI等)が期待されていることがわかります。

B)改正植物防疫法(令和4年5月2日公布、令和5年4月1日施行)

第一条に「発生の予防」が入りました。従来(旧植物防疫法)は、「発生の蔓延防止(二次予防)」となっていましたので、「発生の予防(一次予防)」が加わったことは画期的なことだと考えます。ヘソディムでは2012年に一次予防重視の管理法を提案していますので、今回、改正植物防疫法に一次予防が入ったことはヘソディム普及の追い風になると考えています。

C)今回、白書にヘソディムの単語が掲載された意義

これまでは、へソディムの考え方やAIアプリの有効性を評価していただくことはありましたが、「ヘソディム」の名称が使われてはいませんでした。そのため、名称が掲載された意義は大きいと考えます。それは、ヘソディム=「全土壌病害の管理」を意味するからです。ヘソディムは、理論的には、従来の二次予防重視の管理法より「低コスト」、「増収」を可能にすると考えています。この連載で何度も書いたように、ヘソディムの社会実装には「普及の壁」(破壊的イノベーションの宿命)が多数あることは確かですが、一人でも多くの方がヘソディムで土壌病害管理を行い、持続可能な農業を実現していただけたらと考えます。

〇「⼀⽅、熟練指導者の下でないと取組が難しいなどの課題があったことから、同管理法の考え⽅に基づき、AIを活⽤してリスク評価を⾏う専⽤アプリ「HeSo+(ヘソプラス)」が国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構 (以下「農研機構」という。)を代表研究機関とし、⾹川県等も参画する研究プロジェクトにおいて開発されました。 同アプリは、⽣産者が根こぶ病の菌密度、⼟壌pH、⽔中沈底容積等の診断項⽬を⼊⼒するだけで、圃場ごとの発病リスクを判断し、発病リスクに応じた対策を提案することから、発病リスクが低い場合は防除対策のレベルを下げるなどの経営判断が可能となります。」

解説)第29話でも紹介しましたが、AIアプリの利点が分かりやすく書かれていると思います。ぜひ、多くの方に宣伝していただけたらと思います。

A)HeSo+EXにより全ての土壌病害対応が可能になりました

第52話でお知らせしましたが、2023年2月に新たな機能としてHeSo+EXを追加しました。HeSo+を購入した方は皆さん使うことができます。このEXは、従来のHeSo+が膨大なデータを基に診断・評価・対策をするのに対して、データ量に関係なく、とりあえず現在持っている情報を手入力し、それを基に診断・評価・対策をするために作られました。自動的に指示が出るHeSo+に比べ、使いやすさは劣りますし、診断精度も低下します。しかし、ヘソディムでは、「栽培を開始したらデータ量に関係なくヘソディムマニュアルver1.0を作成する」ことになっていたと思います。それは以下の理由からでした。

●一次予防重視のヘソディムでは、仮に病気のデータが少なくても、また特効薬がなくても、一次予防でできることは沢山あると考え取り組む必要がある。

●しかし、そのためには、誰もが一つのカルテで同じ対応ができることが重要である。

●そのため、栽培を開始した時点でマニュアル0を作って、それを基に診断・評価・対策を行う必要がある。

今回のHeSo+EXは、上記のマニュアルver1.0をHeSo+EX上で作ると考えていただけたらと思います。これにより、圃場毎の適切な対策が従来の紙のマニュアルよりはるかに効率的にできるようになると考えました。もちろん、データを蓄積できるプロジェクト等では、従来どおりデータを活用したHeSo+の充実をさらに進めることは言うまでもありません。

これで、すべての土壌病害を対象に、圃場毎にAIアプリ(HeSo+ 及びHeSo+EX)で管理できるようになりました。

(3) 今後も適切な防除を推進

〇「令和4(2022)年度の実証結果では、過剰防除が⾏われている圃場数が全体の13%程度あることが分かりました。また、令和5(2023)年度には発病リスクが⾼いと判断された圃場に対し、あらかじめ⼟壌改良等の対策を⾏い、収量に影響が⽣じない程度にまで根こぶ病の発⽣を抑えることに成功しています。同コンソーシアムでは、適切な防除対策を選択する考え⽅を広めていくため、実証終了後も栽培体系マニュアルや講習会等を通じて⽣産者に対し「ヘソプラス」等を活⽤したヘソディムの普及啓発を⾏うこととしています。」

解説)ヘソディムの実証試験を通して、①過剰防除の程度を把握する、②圃場診断に応じた土壌改良等で発生を抑制する、③生産者に対する普及啓発を推進する、ことができることが分かります。ヘソディムで、化学合成農薬の効率的活用、病気の出ない圃場作り、土壌病害に関連する理解増進を全国で進めていただけることを期待したいと思います。

【参考文献】

●令和6年度食料農業農村白書、農林水産省、令和7年(2025年)5月30日公表。

●みどりの食料システム戦略 (令和3年5月12日、みどりの食料システム戦略本部決定)

●改正植物防疫法(令和4年5月2日公布、令和5年4月1日施行)

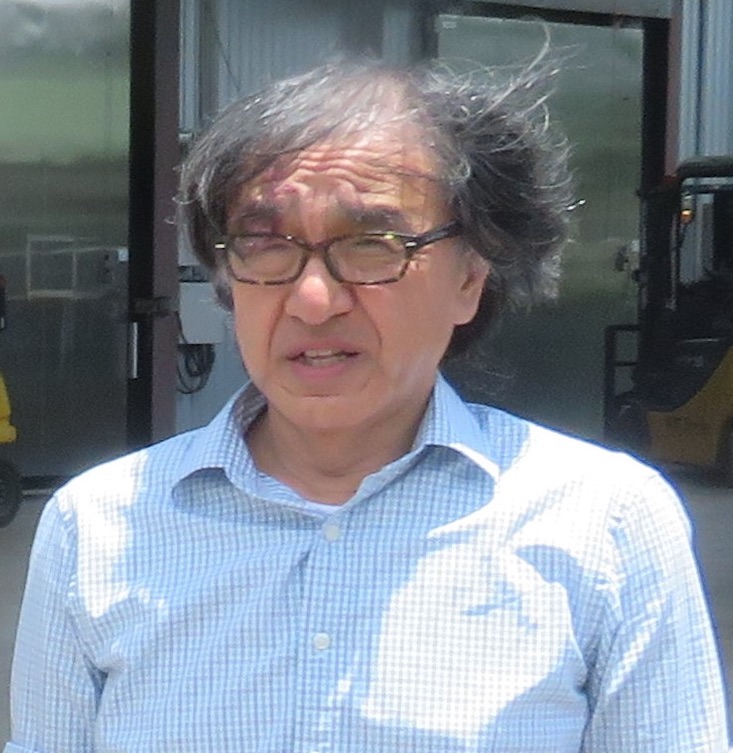

■執筆者プロフィール

特定非営利活動法人 圃場診断システム推進機構

理事長 對馬誠也(つしま せいや)

1978年 北海道大学農学部農業生物学科卒業

1980年 北海道大学大学院修士課程 修了

1995年 博士号授与(北海道大学) 「イネもみ枯細菌病の生態と防除に関する研究」

1980年 農林水産省九州農業試験場病害第一研究室

1991年 農林水産省農業環境技術研究所微生物管理科

1995年 農林水産省東北農業試験場総合研究第3チーム

2000年 農林水産省農業環境技術研究所微生物管理科

2001年 独立行政法人農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター微生物分類研究室室長

2007年 独立行政法人農業環境技術研究所生物生態機能研究領域長

2009年 独立行政法人農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター長(2015年退職)

2015年 非営利活動法人活動法人圃場診断システム推進機構理事長

2017年 東京農業大学生命科学部分子微生物学科植物共生微生物学研究室 教授(2022年退職)

2022年 NPO法人圃場システム推進機構内にHeSoDiM-AI普及推進協議会を設立(代表)

現在に至る

![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header.png)

![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header_sp.png)