- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年8月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

第57話・サツマイモ茎腐病マニュアルの紹介~圃場診断システム推進機構・對馬理事長の「新土壌病害管理法 ヘソディムの話」

九州で猛威を振るったサツマイモ基腐病のヘソディムマニュアルが作成されましたので紹介します。ヘソディムマニュアルはすでに30以上(19病害)作成されていますが、サツマイモでは初めてのマニュアルになります。本マニュアルはヘソディムの考え方を基に作成されていますので、ぜひ読んだいただけたらと思います。なお、本文内の図はマニュアルの図をそのまま使っていますので、必ずしも図の番号が順番通りになっていませんがご了承いただけたらと思います。

1.サツマイモ基腐病マニュアル(作成:かんしょ基腐病コンソーシアム)の紹介

(情報提供:農業・食品産業技術総合研究機構 関口博之氏)

本マニュアルのタイトルは、『次作におけるサツマイモ基腐病防除対策の意思決定支援技術マニュアル』となっています。以下、マニュアルに沿って紹介します。

1) はじめに

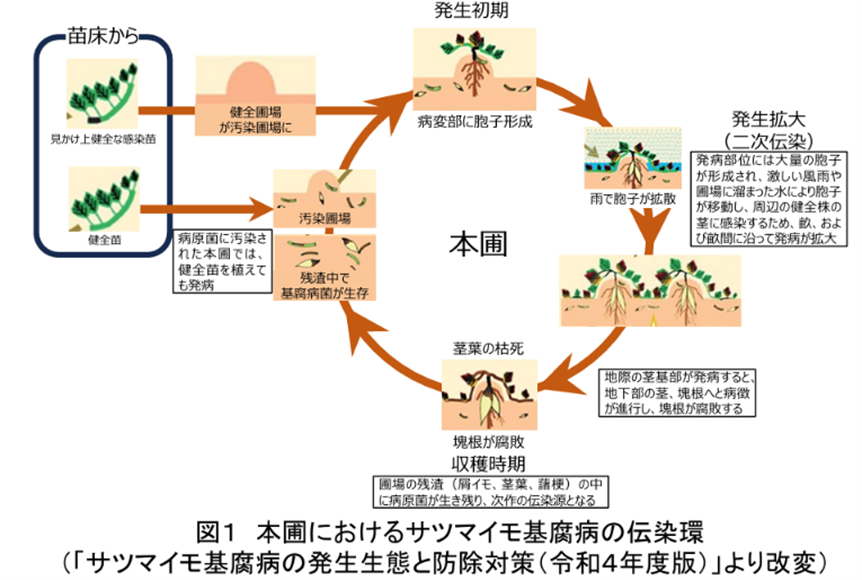

本病は、主に病原菌(Diaporthe destruens)に感染した苗によって本圃に持ち込まれ、その後感染株の病変部で形成される胞子が、降雨に伴う停滞水や跳ね上がりなどにより周辺株に拡がり、本圃で発生がまん延するとのことです(伝染環は図1)。

ヘソディム的に考えると、この図をみながら『一次予防はどの場面で行うべきか』など考えることになると思います。このようにすべての病害において、伝染環を知ることは、単に病気についての基礎知識を増やすということだけでなく、一次予防すべき点を探したり、病害の弱点を探してヘソディム的に管理するために重要です。

出典:生研支援センター 戦略的スマート農業技術等の開発・改良(JPJ011397)「次作におけるサツマイモ基腐病防除対策の意思決定支援技術」マニュアルより

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/168485.html

2) 発病ポテンシャル診断とは

冒頭に以下の文章があります。ヘソディムマニュアルであることがわかります。

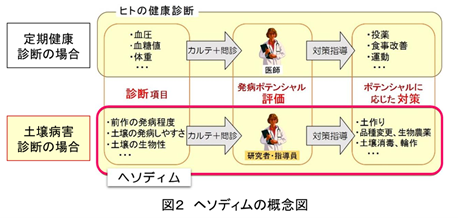

『本マニュアルで紹介するサツマイモ基腐病の発病ポテンシャル診断は、「健康診断の発想に基づく土壌病害管理法(HeSoDiM:ヘソディム)」の考え方(図2)に基づくもので、作付け前に本圃での基腐病の発生のしやすさの程度を大まかに3段階レベル(レベル1:低いレベル ~ レベル3:高いレベル)で評価することを表します。』

猛威を振るった本病害の対策にも一次予防重視のヘソディムが有効であるとのことで、ヘソディム提案者としてとてもうれしく思います。

出典:生研支援センター 戦略的スマート農業技術等の開発・改良(JPJ011397)「次作におけるサツマイモ基腐病防除対策の意思決定支援技術」マニュアルより

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/168485.html

3) 発病ポテンシャル診断とは

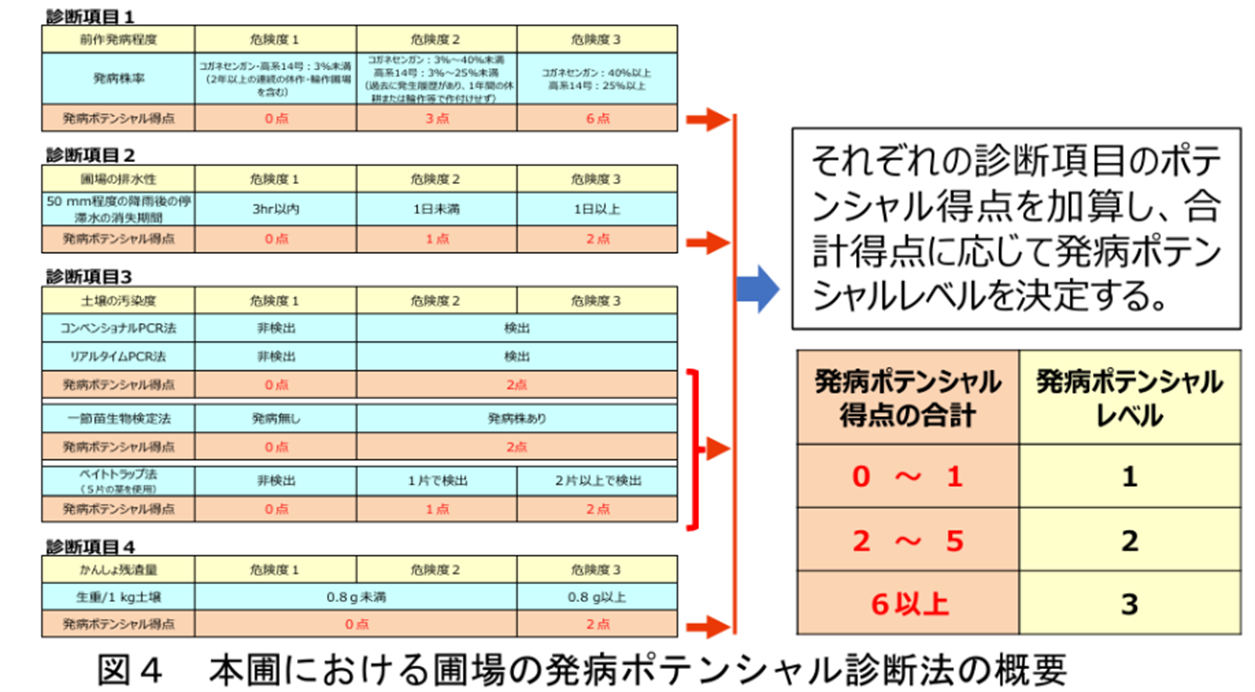

診断では、『2021~2024年に鹿児島・宮崎県内の現地の本圃で行われた調査および実証に基づき』、『4つの診断項目毎に作付け前の本圃の状態(危険度)を点数化し、その合計点で発病ポテンシャルのレベルを3段階に評価する方法を開発した(図4)』とのことです。なお、4つの診断項目とは、診断項目1:前作発病程度、診断項目2:圃場の排水性、診断項目3:土壌の汚染度、診断項目4:かんしょ残渣量、です。

項目毎の評価をみると、以下のようになっています。

診断項目1:前作発病程度

以下の基準で危険度を評価して点数(0,3,6点)をつけるとのことです。

【危険度1】0点

発病株率:コガネセンガン・高系14号:3%未満 (2年以上の連続の休作・輪作圃場を含む)

【危険度2】3点

発病株率:コガネセンガン:3%~40%未満 高系14号:3%~25%未満 (過去に発生履歴があり、1年間の休耕または輪作等で作付けせず)

【危険度3】6点

発病株率:コガネセンガン:40%以上 高系14号:25%以上

以下同様に、診断項目毎に点数をつけていますが、注意する必要があるのは、診断項目2(圃場の排水性では、0,1,2点で評価するなど、同じ危険度でも診断項目によって評価点が異なっていることです。これらのことから、本発病ポテンシャル診断法(以下、診断法)では、前作発病度の影響を排水性より高く評価していることがわかります。次に、診断項目3(土壌の汚染度)では、3つの評価法、すなわち、PCR法、一節苗生物検定法、ベイトトラップ法でそれぞれ危険度を評価しています。さらに、PCR法に関しては、コンベンショナルPCRとリアルタイムPCRで行っています。土壌の汚染程度の評価をこのように3種の方法で行うことができるようになっているのは本診断法が初めてではないかと思います。なお、この診断では、必ず3を実施しなくてはならないということではなく、どれか一つ以上で実施するのが望ましいということだそうです。土壌の汚染程度を把握することが本診断法ではとても重要なことを示していると思います。最後に、診断項目4は「かんしょの残渣量」になっています。「残渣量」を診断項目にしているのも本診断法の特徴だと思います。

出典:生研支援センター 戦略的スマート農業技術等の開発・改良(JPJ011397)「次作におけるサツマイモ基腐病防除対策の意思決定支援技術」マニュアルより

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/168485.html

4) 発病ポテンシャル診断を行う際の留意事項

ヘソディムで重要なことは圃場毎に管理することですが、そのため留意しておかなければならないことは、必ずしもマニュアルだけで全ての圃場管理がうまくいくとは限らないということです。いつも例に出すことですが、土壌病害の研究が進むにつれて、たとえ同じ病原菌密度であっても圃場毎に発病程度が異なることはよくあります。少し管理が違うだけで発病程度が異なることも多々あります。そのため、へソディムの実施では、繰り返しお話していますが、「マニュアルに依存しすぎないこと」、「ヘソディム支援AIアプリ(HeSO+)に依存しすぎないこと」を忘れないようにしてください。それは、自然はとても複雑な系であるからで、どんなにデータを集めても限界があるからです。そのため、そのような自然に対しては、生産者、指導員自らが、常に、科学的アプローチ(圃場観察―疑問―仮説-検証)で取り組みながら、マニュアルをうまく使いこなすことが重要だと考えます。『留意点』は、作成者らが取り組みの中で気づいた点で、ヘソディムを実施するためにとても重要なことですので、ここでは全文を掲載します。

留意点1:基腐病は病原菌に感染した苗の定植によっても本圃で発病しますが、本診断法は、病原菌に感染していない健全な苗を定植した時の本圃での発病程度を診断するものとなっています。仮に感染苗を定植した場合には、診断された発病ポテンシャルレベルよりも病害発生程度が高くなりますのでご注意ください。

留意点2:基腐病菌は、本圃では降雨に伴う停滞水や跳ね上がりなどにより発病株から周辺株に拡がる特性があるため、本圃でのサツマイモ栽培期間中の降雨条件などによっては、診断された発病ポテンシャルレベルとは異なる発生状況となる場合があります。また、本圃への定植時期や栽培期間も発生状況と関係しており、早植え・早掘りの栽培体系では、病害発生は軽減される傾向であることが知られています(別冊「本圃におけるサツマイモ基腐病発病リスク低減技術」マニュアル3(3)参照)。

留意点3:本診断法は、2022年(令和4年)の南九州地域の気象条件(参考資料 3)、定植時期が4月下旬~5月中旬(普通植え)で定植後130日程度の本圃での発生状況を診断するものとして作成しています。早植え・早堀りの栽培をすでに予定しているなど、栽培条件が上記の条件と異なることが予めわかっている場合には、その条件に応じて発病ポテンシャルレベルの設定基準を変更するなどして本診断法をご活用ください。

留意点4:本診断法は、品種「コガネセンガン」または「高系14号(宮崎紅、ベニサ ツマ)」を本圃で栽培した場合の発生状況を診断するものとなっています。 これらの品種と異なる品種を栽培する場合には、栽培品種の抵抗性程度(イノベマニュアル:参考資料1、P27~34を参照)を加味して、発病ポテンシャルレベルの設定基準を変更するなどによって本診断法をご活用ください。

留意点5:本圃の環境や栽培条件は各圃場で異なります。各本圃の条件に適したポテンシャル診断を行うためには、本診断法による診断結果と実際の本圃での発生状況とを照らし合わせる検証を毎回行い、必要に応じて診断法を改良していくことが重要です。将来的には、この検証の工程をPDCAサイクルで繰り返すことによって、それぞれの本圃の条件に最適な発病ポテンシャル診断法(テーラーメードの診断法)を作り上げることができます。本診断法は、今後テーラーメードの診断を行っていく際の基本形になるものと考えてください

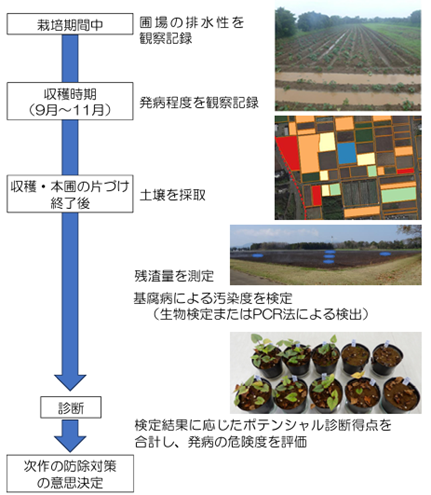

5) 基腐病の発病ポテンシャル診断の手順

診断の全体がわかるようになっています。

出典:生研支援センター 戦略的スマート農業技術等の開発・改良(JPJ011397)「次作におけるサツマイモ基腐病防除対策の意思決定支援技術」マニュアルより

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/168485.html

6) その他

この後には、『土壌試料の採取法』や、診断項目毎に発病ポテンシャルの基準を作るための根拠を、データ等を基に解説しています。

この点については省略しますので、興味のある方はマニュアルをみてください。

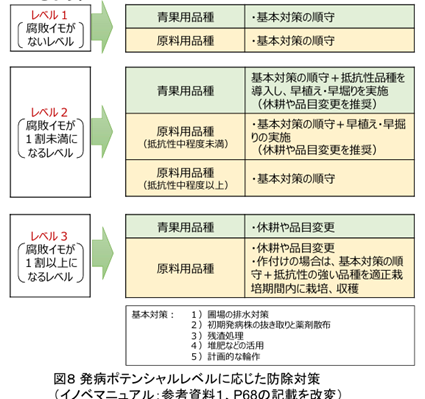

7) 発病ポテンシャルレベルに応じた対策(図8)

以下の対策がありますが、『青果用品種』と『原料用品種』について書かれています。

レベル1:『青果用品種』、『原料用品種』ともに『基本対策の順守』となっています。

レベル2:『青果用品種』では、『基本対策の順守+抵抗性品種の導入』などとなっており、『原料用品種』の場合には、『抵抗性程度中未満』と『同以上』で分けています。

レベル3(腐敗イモが1割以上になるレベル):『青果用品種』では『休耕や品目変更』となっていますが、『原料用品種』の場合には1)休耕や品目変更、2)作付けの場合は、基本対策の順守+抵抗性の強い品種を適正栽培期間内に栽培、収穫としています。

データと経験を基に、とても細かくレベルに応じた対策を考えていると感じます。

出典:生研支援センター 戦略的スマート農業技術等の開発・改良(JPJ011397)「次作におけるサツマイモ基腐病防除対策の意思決定支援技術」マニュアルより

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/168485.html

なお、本マニュアル作成に関わった関口博之氏は、「本診断法の開発では、被害が大きかったことを踏まえ、短期間で各診断項目の構築(特に生物検定法やPCRによる基腐病菌の検出方法)や診断結果の妥当性の検証をする必要がありましたが、宮崎県、鹿児島県とも協力しながら進めることができました。本診断法は、基腐病が発生している現地の圃場だけでなく、対策として一時的にサツマイモの栽培を休止していた圃場における栽培再開の判断ツールとしても活用されることが期待されます。本診断法に基づく発病ポテンシャルの評価結果を活用して基腐病の効率的な防除がなされることで、サツマイモの持続的生産に貢献できれば幸いです。」とコメントしています。

2. 最後に ―全土壌病害対応型HeSo+EXの活用でさらに普及拡大を目指すー

本マニュアルで38個のヘソディムマニュアル(一部未完成のもの含む)が開発されたことになります。病害数も20病害になりました。

ヘソディムの普及(社会実装)においては、マニュアルによる活動を支援するためのAIアプリ(HeSo+:ヘソプラス)を、わたしが所属するNPO法人圃場診断システム推進機構内のHeSoDiM-AI普及推進協議会で2022年4月から販売しています。

そして、HeSo+は、膨大なデータを蓄積した複数の病害において、HeSoDiM-AI(データベースの本体)が診断した結果をスマホ画面に表示してくれます。

しかし、その一方で、HeSo+には弱点もありました。それは「膨大なデータがない」と診断ができないということです。そこで、わたしたちは、2024年2月には、膨大なデータがなくても対応できる新機能『HeSo+EX(ヘソプラスイーエックス)』を追加しました。本シリーズ第52話に、『全土壌病害に対応できるHeSo+EXの開発』と題して紹介していますので、そちらをご覧いただけたらと思います。

以上、本サツマイモ基腐病マニュアルとHeSo+EXを活用して、さらに多くの方に利用していただけたらと思っています。

参考文献)

1.「次作におけるサツマイモ基腐病防除 対策の意思決定支援技術」マニュアル.2025. かんしょ基腐病コンソーシアム.

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/168485.html

■執筆者プロフィール

特定非営利活動法人 圃場診断システム推進機構

理事長 對馬誠也(つしま せいや)

1978年 北海道大学農学部農業生物学科卒業

1980年 北海道大学大学院修士課程 修了

1995年 博士号授与(北海道大学) 「イネもみ枯細菌病の生態と防除に関する研究」

1980年 農林水産省九州農業試験場病害第一研究室

1991年 農林水産省農業環境技術研究所微生物管理科

1995年 農林水産省東北農業試験場総合研究第3チーム

2000年 農林水産省農業環境技術研究所微生物管理科

2001年 独立行政法人農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター微生物分類研究室室長

2007年 独立行政法人農業環境技術研究所生物生態機能研究領域長

2009年 独立行政法人農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター長(2015年退職)

2015年 非営利活動法人活動法人圃場診断システム推進機構理事長

2017年 東京農業大学生命科学部分子微生物学科植物共生微生物学研究室 教授(2022年退職)

2022年 NPO法人圃場システム推進機構内にHeSoDiM-AI普及推進協議会を設立(代表)

現在に至る

![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header.png)

![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header_sp.png)